介護の仕事に興味はあるけれど、「お給料はどのくらい?」「残業は多い?」「長く続けられる?」

そんな疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。

介護業界は「きつい」「給料が低い」「人手不足」といったイメージが先行しがちです。ですが、公的な調査データを見てみると、イメージとは少し違う“リアル”な姿が浮かび上がってきます。

この記事では、公益財団法人介護労働安定センターの『介護労働実態調査』をもとに、介護職の給与・残業・有給取得率・離職率・人材不足の現状を整理しました。

さらに、データを踏まえた独自の考察から「介護の仕事がどんな人に向いているのか」「これからキャリアを築く上でどんな可能性があるのか」をわかりやすく解説します。

これから介護職を目指す方にとって、進路を考えるヒントになるはずです。

介護職員の平均給与は月29万円

介護職は「お給料が低い」とよく言われます。確かに、全産業平均と比べると水準はやや控えめです。ですが、厚生労働省が発表した調査結果を詳しく見ると、介護職は資格が収入に直結する珍しい職業であることがわかります。

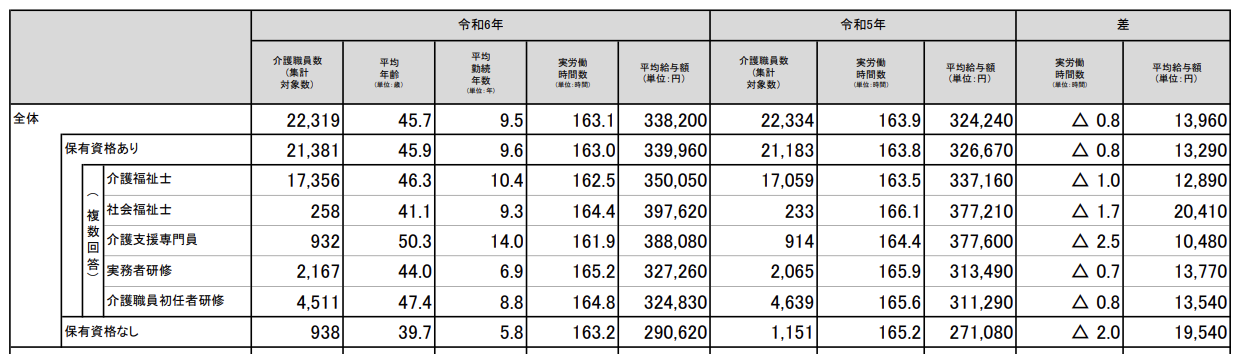

参照:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」(P161/第89表)

具体的には、介護職員全体の平均給与は約29万円。一方で、介護福祉士の資格を持っている人の平均給与は約35万円と、月収ベースで6万円、年収に換算すると72万円もの差が出ています。

つまり「資格を取るかどうか」で、お給料は大きく変わります。しかも、介護福祉士は国家資格であり、取得すれば全国どこでも通用します。将来的に転職や引っ越しを考える際にも、資格があるだけで条件の良い求人を選びやすくなるのです。

また、介護福祉士の資格を持っていると役職にもつきやすくなります。

「介護の仕事を始めても生活できるかな…」と不安に思う方もいるかもしれません。しかし、まずは現場で経験を積み、働きながら介護福祉士を目指すルートを選べば、収入も安定し、キャリアの選択肢も広がります。

介護職は残業がほぼない?全産業との比較

介護業界は「残業が多そう」「休みが取りにくそう」というイメージを持たれることがよくあります。ですが、実際の調査データを見ると、そのイメージとは少し違う現実が見えてきます。

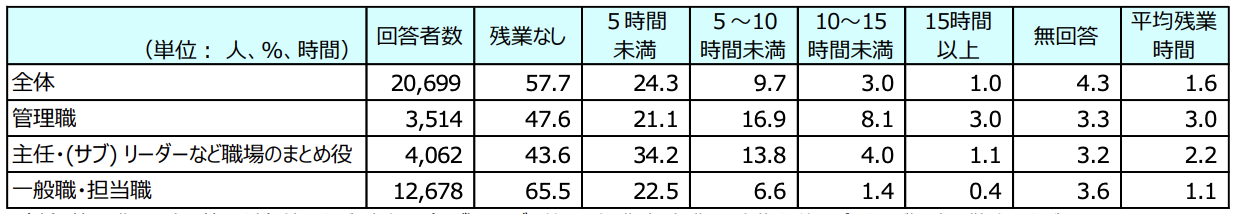

まずは残業時間についてです。以下は、職位別1週間の残業時間の表です。

参照:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度介護労働実態調査」(P18/図表2-1-2)

介護職員(一般職・担当職)の1週間の平均残業時間はわずか1.1時間でした。つまり、1カ月に換算しても4~5時間程度です。これは厚生労働省の毎月勤労統計調査による全産業平均の月10時間と比べても短く、むしろ残業が少ない業界と言えます。「仕事後は家事や趣味に時間を使いたい」という方にとっては、プライベートの確保がしやすい業界とも言えるでしょう。

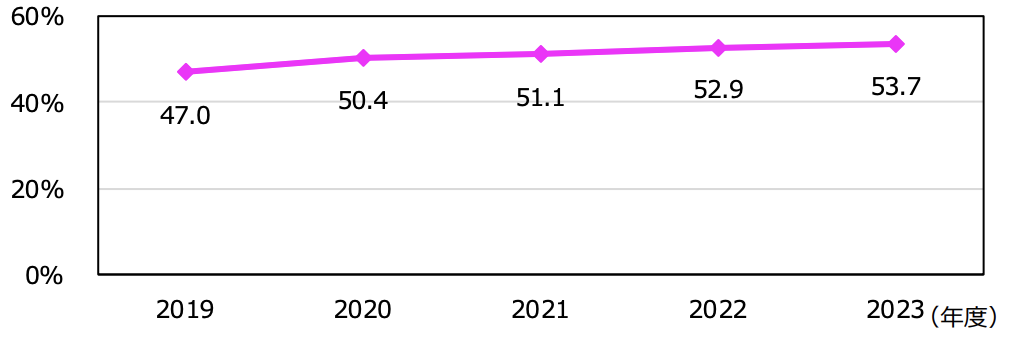

次に有給休暇の取得率です。以下は、有給休暇平均取得率推移のグラフになります。

参照:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度介護労働実態調査」(P19/図表2-1-3)

介護業界全体の有給取得率は53.7%で、全産業平均の65.3%と比べるとまだ低めです。ただし注目したいのは、2019年度の47.0%から年々上昇しており、確実に改善しているという点です。介護現場でも「休みを取りやすい雰囲気づくり」や「シフト体制の見直し」が進んでおり、少しずつ働きやすさが整ってきているのです。

もちろん、介護現場は人材不足もあって「休みづらい」職場もまだ存在します。しかし全体としては改善傾向にあり、将来的にさらに労働環境が良くなっていく可能性が高いと考えられます。

つまり、「残業は意外と少ない」「有給も少しずつ取りやすくなっている」という点から、介護の仕事は以前に比べてワークライフバランスを取りやすい職種になりつつある、といえるでしょう。

離職率は全産業より低水準の13.1%

介護の仕事は「すぐ辞める人が多い」というイメージを持っている方も少なくないでしょう。ですが、実際のデータを見ると、その印象はやや古いものだと言えます。

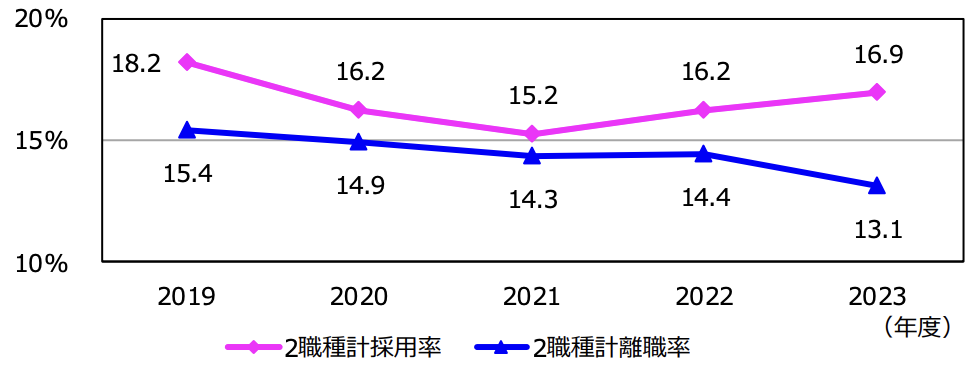

以下は、2職種計(訪問介護員・介護職員)の採用率と離職率のグラフになります。

参照:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度介護労働実態調査」(P4/図表1-1-2)

2023年度の介護職員・訪問介護職員の離職率は13.1%。これは全産業平均の15.4%よりも低い水準で、むしろ他の業界より安定して働き続けている人が多いのです。さらに、離職率は2019年度の15.4%から年々下がっており、改善傾向にあります。

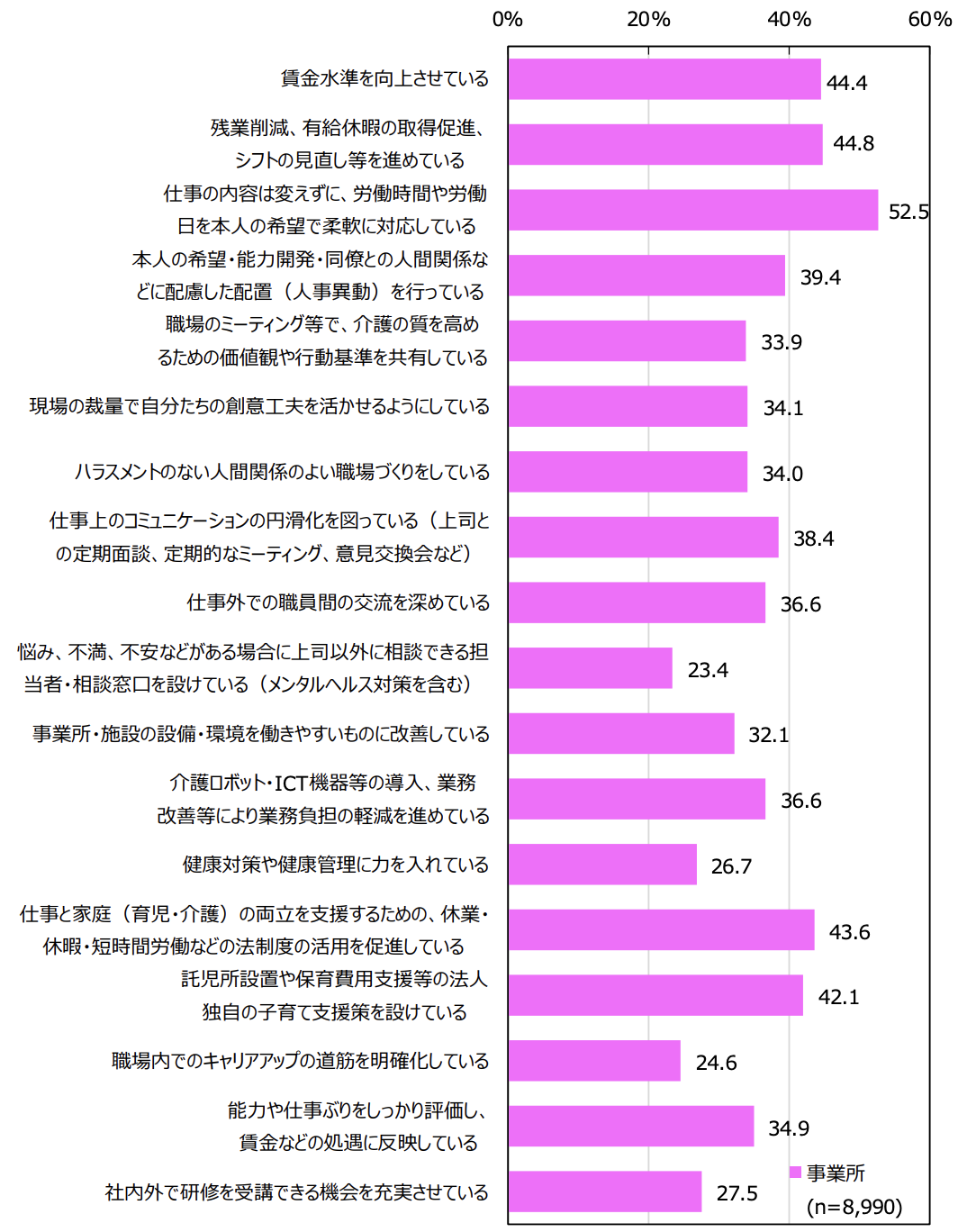

それは、事業所が早期離職防止・定着促進に積極的に取り組んでいるからです。以下は事業者が早期離職防止・定着促進方策について「効果があった」とする項目をグラフ化したものです。

参照:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度介護労働実態調査」(P12/図表1-3-2)

「効果があった」と考えている取り組みで一番多かったのは「仕事の内容は変えずに、労働時間や労働日を本人の希望で柔軟に対応している」です。これは子育て中の方や家庭と両立したい方にとって大きな安心材料です。

続いて効果があったのは「残業削減、有給休暇の取得促進、シフトの見直し等を進めている」です。つまり「離職率下げるために労働環境を良くしていこう」という意識が、介護の現場に根付きつつあるのです。

もちろん、すべての職場で状況が同じとは限りません。しかし業界全体としては、離職率が着実に下がり、長く続けやすい仕事へと変わりつつあると考えられます。

「介護は人がすぐ辞めるって聞くから不安…」と感じている方も、こうした実際の離職率や定着促進のための事業所の取り組みを知れば、安心して一歩を踏み出せるのではないでしょうか。

人材不足で引く手あまた

介護業界でよく耳にするのが「人材不足」という言葉です。

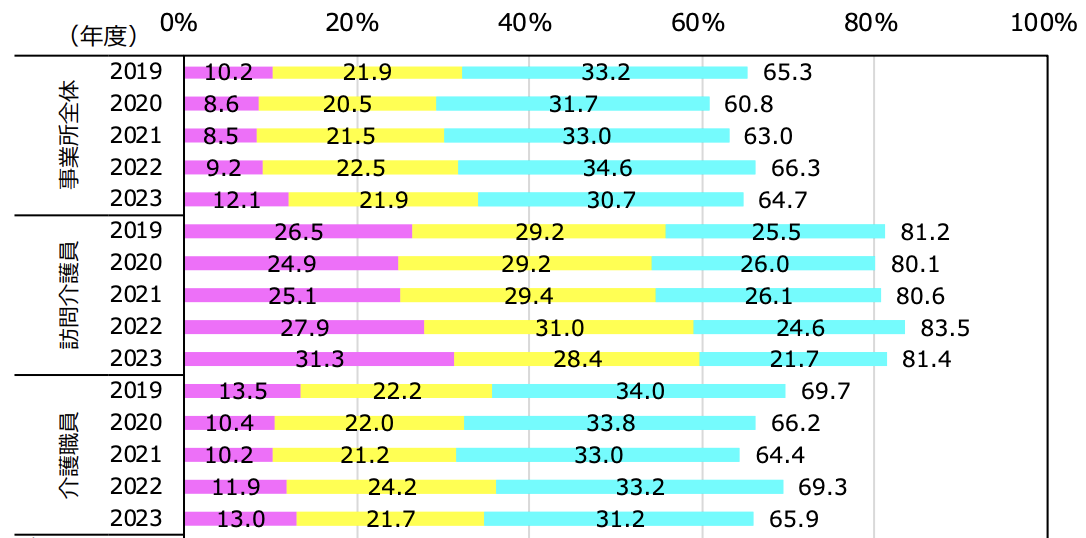

では早速以下、従業員の過不足状況のデータを見てみましょう。

参照:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度介護労働実態調査」(P9/図表1-2-1)

調査によると、64.7%の事業所が人材不足を感じていると答えています。特に不足感が目立つのは訪問介護職員と介護職員です。訪問介護職員では81.4%、介護職員では65.9%が不足感があると回答しています。現場では「もっと人手が欲しい」という声が大半を占めているのです。

さらに将来を見据えると、この不足感は一時的なものではありません。

厚生労働省の推計では、2026年度に約240万人の介護職員が必要とされており、現状から約25万人足りない見込みです。2040年度には272万人が必要とされ、不足数は約57万人に拡大すると予想されています。

この数字を聞くと「大変そう」と感じる方もいるかもしれません。しかし、別の角度から見れば、これは「介護の仕事は将来にわたって需要がなくならない」ことの裏返しでもあります。景気に左右されやすい業界もある中で、介護職は安定して働き続けられる可能性が高い仕事だと言えるでしょう。

特に訪問介護は「在宅医療・介護連携推進事業」という国の取り組みもあり、今後ますますニーズが高まる分野です。資格を持った人材はどの地域でも求められるため、転職やUターン就職にも有利に働くでしょう。

つまり、介護の人材不足は「課題」であると同時に、これから介護職を目指す人にとっては「チャンス」でもあります。今のうちから経験を積み、資格も取得しておけば、長期的にキャリアを築ける強みになるのです。

まとめ

介護労働実態調査2023のデータからは、介護職が「大変なだけの仕事」ではなく、安定性と将来性を兼ね備えた職業であることが見えてきます。

- 平均給与は約29万円、介護福祉士の資格取得でさらに年収アップが可能

- 残業は全産業より少なく、有給取得率も年々改善

- 離職率は全産業平均より低く、働きやすさの工夫が進んでいる

- 人材不足は深刻だが、それは裏を返せば「仕事がなくならない安心材料」

介護の現場には課題もありますが、資格取得や努力が着実に評価され、キャリアにつながる環境が整いつつあります。

「人の役に立ちたい」「安定して長く働きたい」と考えている方にとって、介護職は有力な選択肢になるでしょう。

これから介護の道に進むあなたにとって、この記事がキャリアを考える一歩になれば幸いです。